GEGAS.CO || PEKANBARU – Banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi peringatan keras bahwa kerusakan ekologis di Sumatera sudah mencapai fase kritis. Riau berada di jalur bahaya yang sama.

Para pemerhati lingkungan menyebutnya sebagai bencana ekologis akibat deforestasi besar-besaran dan ekspansi industri ekstraktif yang merusak hutan tropis—penyangga air alami dan pelindung Daerah Aliran Sungai (DAS).

Lemahnya pengawasan lingkungan, disertai kebijakan negara yang permisif terhadap pelanggaran kawasan hutan, memperparah kerusakan yang terjadi.

Riau berada dalam ancaman yang sama, bahkan semakin nyata. Lebih dari separuh wilayah provinsi ini kini dikuasai industri ekstraktif.

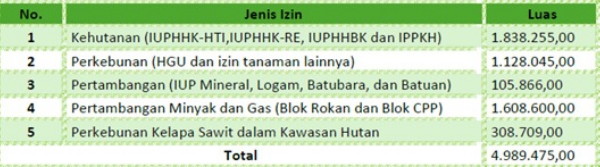

Data WALHI Riau menunjukkan 4,9 juta hektare atau 55,48 persen lahan telah berubah menjadi perkebunan sawit skala besar dan konsesi tambang. Lonjakan izin tambang baru memicu deforestasi dan menggerus stabilitas ekosistem. Tinjauan Lingkungan Hidup (TLH) WALHI mencatat bahwa sejak 1983, Riau kehilangan 5,37 juta hektare tutupan hutan alam—setara 59,73 persen dari total hutan yang dulu dimiliki.

Secara geografis Riau merupakan dataran rendah dengan lima sungai besar—Siak, Kampar, Indragiri, Rokan, dan Kuantan—yang membuatnya sangat rentan banjir. Kajian Risiko Bencana Nasional 2022–2026 menempatkan seluruh 12 kabupaten/kota Riau pada kategori risiko tinggi banjir. Ironisnya, hingga kini hanya Kabupaten Rokan Hulu yang menetapkan status siaga darurat hidrometeorologi.

Ketua Badan Pengurus Kaliptra Andalas, Romes Irawan Putra, memperingatkan bahwa pemerintah tidak boleh lagi menunda langkah. “Pemerintah harus bertindak cepat menghadapi ancaman darurat banjir, terutama di wilayah yang berdekatan dengan sungai besar. Jika curah hujan meningkat, potensi banjir sangat tinggi,” ungkapnya.

Romes menegaskan, bila eksploitasi SDA terus dibiarkan, kehancuran ekologis Riau hanya tinggal menunggu waktu. “Kita harus memilih menjadi penjaga harapan, bukan pewaris kehancuran," timbulnya.

Riau Harus Segera Bertindak

Peringatan senada disampaikan Darwis Jon Viker, Dewan Daerah WALHI Riau. Ia menyebut kondisi hidrometeorologi di Sumatra saat ini memasuki fase ekstrem. Dua provinsi tetangga—Sumbar dan Sumut—telah menetapkan status darurat bencana, sementara massa air dari hulu berpotensi meluncur ke Riau kapan saja.

“Pulau Sumatra sedang darurat bencana, dan Riau berada tepat di lingkaran bahaya. Lambannya pemerintah menetapkan status siaga darurat hanya akan memperbesar risiko serta meninggalkan masyarakat dalam ketidakpastian,” tegasnya.

Padahal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 secara jelas mewajibkan pemerintah melaksanakan pencegahan, pengurangan risiko, penegakan tata ruang dan edukasi kebencanaan bahkan saat bencana belum terjadi. Regulasi turunan lainnya—mulai dari PP 21/2008, Perka BNPB 4/2008, hingga PP 37/2012 dan UU 32/2009—semuanya menekankan pentingnya pencegahan, bukan sekadar respons. Namun implementasi di lapangan jauh dari memadai.

Ancaman ekologis Riau tak berhenti pada banjir dan longsor. Wilayah pesisir kini menghadapi abrasi, penurunan muka tanah, dan banjir rob akibat rusaknya gambut dan ekosistem pesisir. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap menghantui.

Data BPBD Riau menunjukkan sekitar 1.000 hektare hutan dan lahan terbakar sepanjang 2025. Analisis spasial WALHI melalui satelit Aqua dan Terra mencatat 434 titik panas sejak 1 Mei hingga 2 Desember 2025, tersebar di sembilan kabupaten/kota, dengan Rokan Hulu dan Rokan Hilir berada di posisi teratas.

Direktur WALHI Riau, Eko Yunanda, menegaskan bahwa pola penanganan yang mengutamakan tindakan darurat hanya akan membuat bencana terus berulang.

“Selama pemerintah hanya bertindak setelah bencana terjadi, biaya ekologis dan sosial akan terus meningkat. Tanpa evaluasi penyebab struktural seperti kerusakan DAS dan deforestasi, tragedi ekologis akan terus berulang,” katanya mengingatkan.

Situasi darurat di Sumatra kini menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Provinsi Riau. Kerusakan ekologis tidak mengenal batas administrasi. Tanpa langkah cepat, tegas dan menyentuh akar masalah, Riau berpotensi kehilangan daya pulih ekologisnya secara permanen.

Bencana yang terjadi hari ini adalah konsekuensi langsung dari kebijakan yang bertahun-tahun mengutamakan kepentingan industri ekstraktif. Selama tata kelola yang pro-ekstraksi tidak berubah, masyarakat Riau akan terus menanggung dampak dari krisis ekologis yang sebenarnya dapat dicegah.* (rls/Marden)